2024.03月~活動記録

2025.03月

03.01政策実現に向けて地道に ~県連定期大会

国民民主党滋賀県連の第5回定期大会を開催し、大会の冒頭に、県連代表として日ごろの支援のお礼と所信を申し述べました。また、参議院に挑戦予定の堀江さん、また甲賀市議会に挑戦予定の若狹さんを、皆さんにご紹介する最初の機会となりました。

今年の定期大会は一般党員の方に大変多く参加いただき、かつ、活発な質疑・意見をいただきました。県連の一年の活動を決定しましたので、お認めいただいた方針に従い、政策実現、党勢拡大に向けて地道に取り組んでいきます。

2025.02月

02.06記者会見に臨む ~第27回参議院議員選挙に向けて

今夏に行われる第27回参議院議員選挙に向けて、国民民主党滋賀県連として候補者擁立の記者会見を行いました。

国民民主党の公認内定予定候補者となった「堀江あきら」さんは、15年の行政職員、中小企業診断士などの経歴を持っています。また、3人の子育て真っ最中のお父さんでもあります。政治経験はありませんが、これまでの経験を活かして、労働者・生活者の目線で政策に取り組んでいきます。

私の世代は就職氷河期世代で「まさに」ですが、生まれた時代や家庭の経済状況などで挑戦する機会を得られていない人が少なからずいます。堀江さんは、どんな状況であっても挑戦(チャレンジ)できる社会の実現を目指すと、力強く決意表明をされました。

滋賀県連を挙げて、参議院議員選挙に臨んでいきます。

2024.11月

11.13~15沖縄の子ども・若者政策を学ぶ ~常任委員会県外調査

教育・子ども若者常任委員会で、沖縄県の子ども若者政策について県外調査を行いました。

・沖縄県では「少子化対策」「不登校、いじめ対策」

・名護市では「名護市学習支援教室ぴゅあの取り組み」(写真右)

・一般社団法人あるでは「10代ママへの支援」

・珊瑚舎スコーレでは「学校(フリースクール)概要や運営状況」(写真中)

・zeroplace合同会社では「産後の親支援」(写真左)

と、盛りだくさんの内容でした。行政の取り組みだけではなく、民間やNPO法人の取り組みも調査したことで、県や市の施策が現場にどのような影響を与えているのかを知ることができ有意義であったと考えます。また、施設型の産後の母親支援の事例を見ることができ大変参考になりました。滋賀県でもできないか模索したいと思います。

2024.09月

09.03国民主党カー県内を走る!

選挙間近と言われる中、国民民主党の政策を広く周知するために県内を街宣車で広報しました。

朝、彦根を出発。駅や商業施設の前でスポット演説を行うなど街宣しながら南下して、夜には大津へ。一日かけて、所属の地方議会議員が交代で国民民主党の政策を訴えました。駅頭で演説に耳を傾けていただいた方、商業施設で声をかけてくださった先輩など、多くの方にお伝え出来たのではないかと思います。

引き続き頑張ります!

2024.08月

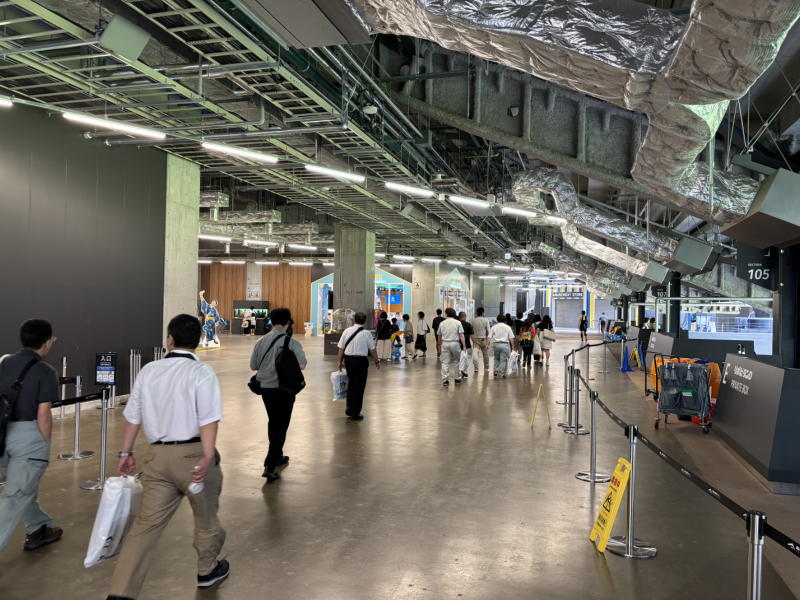

08.02『見せるスポーツ』の可能性 ~会派県外視察

北海道北広島市にある北海道ボールパークFビレッジを視察しました。

約32ヘクタールという広大な敷地に、自然と共存するライブエンターテインメントやウェルネスソリューション、文化交流が活発に行われる街づくりを目指すコミュニティスペースで、日本ハムファイターズのホーム球場、エスコンフィールドHOKKAIDOを中核とする施設です。

ゲームがない日でも、球場の見学ができ、ショップや飲食店は営業していて、球場見学のツアー(これは有料)も行われていました。この施設に人を集めるコンテンツがあり、この日も平日でゲームのない日でしたが、多くの人が訪れていました。夏休み期間中とはいえ、少々驚きました。

北広島市は札幌という大きな都市に隣接する立地でこれを最大限活用していると考えます。滋賀の各市町も京都や大阪という人口の多い都市の近隣であり、参考になるのではないかと考えます。

プロスポーツ、見せるスポーツの可能性を感じた視察でした。

2024.07月

07.31アイヌ文化を五感で感じる ~会派県外視察

北海道白老町にある国立アイヌ民族博物館を視察しました。

中核施設となる博物館を含めたウポポイ(民族共生象徴空間)では「先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、国内外のアイヌの歴史・文化に関する正しい認識と理解を促進するとともに、新たなアイヌ文化の創造及び発展に寄与する」という理念を掲げ、アイヌ文化の展示、調査研究、教育普及、人材育成、資料整備等に取り組んでいます。

今回、学芸部長直々の説明をいただきました。交易での近江商人とのつながりなども交えて、アイヌの暮らしや文化などについて解説がありましたが、これがとても興味深く、分かり易く、大変印象に残りました。整備費が約200億円、運営費も桁が違いますが、博物館の展示などは今後の滋賀県の博物館の運営の参考になると考えます。

07.02和装文化を次の世代につなぐために ~6月定例会議一般質問

日本の文化の根幹である「和装」を次の世代につなぐべく、「和装文化」を議会の一般質問で取り上げました。

長浜縮緬(浜ちりめん)の生産量は、ピーク時に約1,692,000反あったものが、令和4年に約12,000反弱と1%以下となってしまっています。本物がなくなる危機にあります。産業を守るための取り組みとして消費者側への需要喚起の働きかけなどを提案しました。

詳しくはこちら

2024.04月

04.26令和6年度の議会役職が決定しました ~令和6年度招集会議

令和6年度の招集会議が開催され、この1年の議会の役職などを決定。新年度の滋賀県議会がスタートしました。

令和6年度のかわいは、教育・子ども若者常任員会、琵琶湖森林政策特別委員会に所属となります。琵琶湖森林政策特別委員会は委員長を拝命しました。滋賀県の有する豊かな自然、特に琵琶湖とその琵琶湖とつながる森林について、気候変動のもとでどのように次世代に引き継いでいくのか、が課題であると考えます。建設的な議論が行われ、効果的な政策提案ができるよう委員長として委員会運営に力を尽くす所存です。

2024.03月

03.05「賃上げ」に対応した予算となっているか~予特質疑

社会の「賃上げ」に対応しているか?新年度予算を見るときのポイントの一つとしました。

一例として、先生の業務を支援するスクールサポートスタッフ(教員業務支援員)の給料の積算単価は、2023年度予算も2024年度予算も1,000円/時間となっています。最低賃金は2023年10月に927円/時間から967円/時間に改訂されて40円上昇したところです。社会では「物価上昇」に負けないよう「賃上げ」の実現に向けた取り組みが進んでいて、国でも首相が賃上げについて言及している中、国の予算が対応していないからではありますが、昨年と同様の積算単価で良いとは言えないと考えます。

課題があることを指摘し、国への働きかけはもちろんですが、県として対応する必要があることを提言しました。

(写真は予算特別委員会での分科会長報告の時のものです。)

03.02賃金が上がる経済を~春闘総決起集会

連合滋賀2024春季生活闘争総決起集会に参加し、賃金が上がる経済に向けて取り組みを進める必要性について触れながら、激励の挨拶を行いました。

18~29歳の未婚男女400人のうち「将来、子どもをほしくない」と回答した割合は55.2%に上ったという民間の調査結果が報道されたところです。「若い世代が将来をあきらめている」のではないか。このようなことを示す結果と取れます。様々な要因がありますが、中でも経済的な不安の解消が重要だと考えます。このためには安定した働く場があることと、経済的な不安がないだけの労働の対価がちゃんと得られること、が重要です。特に、物価が上がっている現状は、相対的に賃金が下がっている状況にあります。今回の春闘による賃上げが重要な所以です。賃上げの流れはありますが、どの業種・職種でも、どんな事業規模でも、賃上げが行われる必要があります。そのための環境は、社会全体の意識を変えることで作られます。ここを、みんなで取り組むことについて、お話をさせていただきました。

働くことを軸とする安心社会の実現にむけて、かわいも議会や議員として取り組めることに全力を尽くします。

かわいの動き

- 2024.3月~

- 2023.9月~2024.2月

- 2023.3月~2023.8月

- 2022.9月~2023.2月

- 2022.3月~2022.8月

- 2021.9月~2022.2月

- 2021.3月~2021.8月

- 2020.9月~2021.2月

- 2020.3月~2020.8月

- 2019.9月~2020.2月

- 2019.3月~2019.8月

- 2018.9月~2019.2月

- 2018.3月~2018.8月

- 2017.9月~2018.2月

- 2016.3月~2017.8月

- 2016.9月~2017.2月

- 2016.3月~2016.8月

- 2015.9月~2016.2月

- 2015.3月~2015.8月

- 2014.9月~2015.2月

- 2014.3月~2014.8月

- 2013.9月~2014.2月

- 2013.3月~2013.8月

- 2012.9月~2013.2月

- 2012.3月~2012.8月

- 2011.9月~2012.2月

- 2011.3月~2011.8月